Dall’argento all’oro, passando per il litio nell’epoca moderna. L’estrazione di metalli preziosi è un’attività ormai secolare, che plasma i territori e le comunità che dispongono di tale “ricchezza”.

Tra le imponenti vette delle Ande, i laghi più alti del mondo e distese saline si possono trovare enormi quantità di questi materiali: parliamo della Bolivia, una piccola nazione dell’America Latina che da circa 500 anni è interessata dall’attività di estrazione delle risorse naturali di ogni tipologia, specialmente di metalli. Una pratica che ha portato con sé significativi mutamenti nelle comunità locali, ingenti danni ambientali, investimenti transazionali e corruzione politica. In un certo senso, una nuova forma di colonialismo.

Cosa nascondono dunque le miniere boliviane?

Perdita di ambiente e identità

L’attività mineraria principale si concentra nell’area della cordigliera andina, tra i Dipartimenti di Oruro e Potosi. La “scoperta” di immense quantità di metalli preziosi in questo areale risale al XVI secolo, quando venne rinvenuto l’argento sul Cerro Rico a Potosi. Da allora, la montagna divenne il più grande giacimento di argento al mondo. Nel tempo accrebbero le attività di estrazione in tutto l’areale andino, per il recupero di numerosi metalli come oro, stagno e il recente litio, facendo della Bolivia la “miniera del Sud America”.

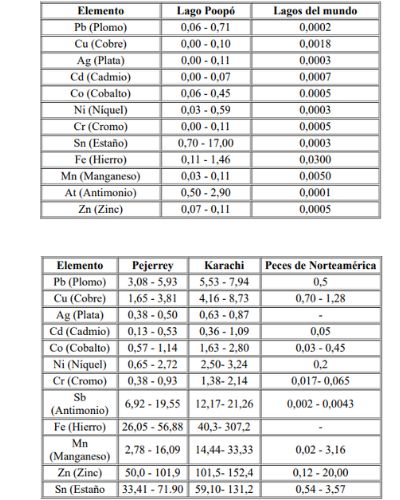

A questo sviluppo estrattivo segue inesorabilmente una costante problematica ambientale, causata dai processi di estrazione, pulizia delle rocce e scarico. In particolare, la conseguenza più disastrosa si è avuta sulle risorse idriche: l’utilizzo di dinamite per l’apertura delle cave, le tecniche di lisciviazione con zolfo e cianuro per il recupero dell’oro e lo scarico di materiale inerte nei letti dei fiumi ha portato a una estrema contaminazione delle acque e del suolo e, in molti casi, al prosciugamento dei fiumi e bacini.

Emblematico, a tal proposito, l’inquinamento del fiume Desaguadero, il quale collega il Lago Titicaca con il Lago Poopò, due dei laghi più importanti del Sud America. Qui il danno ambientale (Foto 1) è stato talmente elevato che ha portato nel 2016 alla desertificazione del Lago Poopò, il secondo lago più grande della Bolivia: questo grande bacino, importante sito ecologico largo circa 80 km e riconosciuto come area RAMSAR, nel tempo sta diventando un’enorme distesa salina, la quale ha compromesso la presenza delle specie autoctone, l’attività ittica, l’agricoltura, l’allevamento e, soprattutto, l’apporto di acqua potabile nelle comunità locali. Attualmente, la sua ampiezza è circa 4 km. Al pari del Desaguadero, anche al fiume Huanui è toccata la stessa sorte, il quale è considerato ormai dalle comunità un “fiume morto” a causa dello sversamento di sterili dell’omonima compagnia mineraria.

Contaminazione socio-politica

La gestione delle risorse naturali in Bolivia è un tema poliedrico dalle facce oscure: da un lato si ha la Dichiarazione Universale dei diritti di Madre Terra, redatta da Cormac Cullinan e presentata dal Presidente boliviano Evo Morales nel 2010 alle Nazioni Unite; dall’altro lato si ha una gestione “socialista” delle attività minerarie, delegate con la legge 535 al “dominio diretto del popolo” ma al contempo minata da interessi di privati e corporazioni transnazionali. In tale politica di gestione lontana dalla trasparenza, al quale si aggiunge la diversità sociale dei vari attori interessati dalle estrazioni, sono molteplici le crisi sociali e le lotte di comunità.

Nel corso degli anni le attività estrattive hanno visto la partecipazione di capitali transnazionali, in particolare americani e cinesi, che hanno trasformato le cooperative di minatori (FENCOMIN) in lobby di proprietà private con il beneplacito dello Stato. Questa “infiltrazione” di privati, con sede legale e contabilità nel proprio paese di origine, ha portato a eludere la legge nazionale in quanto difficilmente espropriabili, con il conseguente disinteresse per la protezione dell’ambiente e l’assistenza sanitaria per i minatori, i quali paradossalmente vedevano nel sistema cooperativistico una garanzia per i propri diritti. Il risultato è stato l’acquisto, da parte di società straniere, di interi territori e montagne boliviane, al quale ha fatto spesso seguito grandi azioni di proteste comunitarie (Foto 2).

Tra queste si ricorda il “massacro di Natale” nella miniera di Amayapampa del 1996, costata la vita a 11 occupanti, e l’uccisione del vice-ministro degli Interni Rodolfo Illanes nel 2016, recatosi nella regione di Panduro nel tentativo di mediare con i minatori in sciopero.

Nondimeno è il dramma sociale che scaturisce dalla politica mineraria, dove nella stessa comunità si trovano a scontrarsi minatori delle cooperative e campesinos, i primi ammaliati da una speranza di benessere, questi ultimi difensori di una legge ancestrale dei diritti della natura, in quanto parte del sistema vivente.

L’attività mineraria in Bolivia si configura dunque come una causa primaria di disastro socio-ambientale. Associata alle altre grandi problematiche meno circoscritte, quali lo scioglimento dei ghiacciai andini, le mutazioni delle correnti de El Niño e la crisi climatica mondiale, questa problematica concorre alla riduzione –e in certi casi scomparsa- delle fonti di acqua potabile tra le comunità indios, con conseguente emigrazione dai territori ancestrali, abbandono delle coltivazioni e allevamenti, perdita di lavoro per campesinos e pescatori, e non per ultimo un aumento di problematiche sanitarie quali tumori e disturbi respiratori. Questa perdita del territorio è strettamente legata allo smarrimento dell’identità comunitaria. Si configura, dunque, come un’estinzione.

Fabrizio Gerardo Lioy

In anteprima: ©UMA. A water crisis in Bolivia